| 索引号 | 000014349/2025-351241 | 主题分类 | |

| 发布机构 | 发文日期 | 2025年03月14日 | |

| 文号 | 是否有效 | ||

| 标题 | 【盘州村史】种洋芋兴起的盘州村庄 | ||

全村辖22个村民组,有农户1549户,5174人。为汉族与少数民族杂居村,汉族人口居多,为4368人;彝族、苗族等少数民族人口806人,占总人口15%。

多年来,退休教师李昌显在主持编撰《李氏家族贵公后裔国忠支系族谱》《李氏成公总谱》的过程中,通过大量走访调查,对坡上居委会各姓家谱、古墓碑文等进行考察研究,梳理出坡上几大姓人家入驻坡上的时间、相关故事及发展脉络:

云南宣威与坡上居委会一衣带水、隔河相望,坡上的先民,大多由河对岸的云南宣威迁徙而来。据《唐氏族谱》记载:唐时忠祖公一家于乾隆元年(1736年)从宣威出来,寻找可供安家生存繁衍之地。一日,来到田坝的灰厂梁子,看到对面高坡上有一片茂密的原始森林,地势东高西低,走势平缓,其间有两块露天大石板,溪流从石板上流过,在夕阳的映照下闪闪发光,犹如两面镜子。唐时忠祖公心头欢喜,觉得那里是一处理想的生存之地。于是,举家来到坡上。短暂居住一段时间后,由于周边几十里地的范围内只有零星的几户少数民族居住,语言不通,交流受阻,思量再三后,原路返回另寻住所。途中,巧遇同是出门寻找安身之地的年轻人杨良彩,双方交流顺畅,深感机缘巧合,唐、杨两家一同结伴来到坡上。唐家住上一块石板上方,杨家住下一块石板左边,两家相隔不足五百米。随后,唐时忠老人将女儿许配给了杨良彩。至此,唐、杨两姓人家在坡上村开始繁衍生息。

黄姓人家入驻。据1994年出版的《黄姓族谱》记载,黄姓人家进入坡上的第一代祖人名黄毓代,生于1709年。幼年时,其母亲去世,父亲黄通用扁担挑着毓代和简单的行李,背井离乡前往宣威羊场的文阁生活。三十余年后,父亲辞世,毓代只身一人再次离家,历经数日来到坡上,投靠已经落户坡上的唐姓人家,与唐姓人家共同生活。毓代成家后,居住于坡上西北角(现自各),黄姓人家就此延续。

李姓人家入驻。原来,居住于宣威革宜的李姓族人,由于当地发生洪涝灾害,失去家园,无法生活。于是,正殿、正邮、正潘、正付以及正中五弟兄,于清朝乾隆中后期迁到宣威宝山以那冲生活。不久后,正殿、正邮、正付从宝山来到坡上,正殿一家与杨姓人家为邻,住下排。正邮及四弟与唐姓人家为邻,住上排。李姓人家,由此代代相传。

段姓人家入驻。段姓祖人思敬,于清朝嘉庆中晚期从贵州盘县羊场迁来,与上排的李姓人家为邻。后来,多数段姓人家又迁往云南以及其他地方,仅有一部分迁往小沟边。段姓人家入驻坡上村约有210年的历史,繁衍至今,历经十代。

顾姓人家入驻。清朝道光年间,顾姓祖先顾天龙携妻及长子顾永贵从宣威德禄来到坡上,顾姓人家,从此落户坡上。

坡上居委会是汉族、彝族、苗族等多民族杂居村,多民族文化在此相融、相衬,精彩纷呈。山美水美花美的乌蒙大草原,也因颇具特色的少数民族文化更显魅力。彝族火把节,彝族山歌、彝族达体舞等,就是这片土地上丰富厚重的多民族文化中最具代表性的部分。

每年农历6月24日火把节,是彝家人的重要节日,是燃火驱灾、祈福纳祥的美好日子。在火把节现场,身着毕摩服的毕摩到场祈福,祈愿庄稼丰收、人畜安康。水与火,都是人类赖以生存的基本,水火相生、互为节制,以此,火把节现场敬火之时,也是敬水之时。

彝族,是一个崇尚温暖光明、以火为伴的民族,也是一个擅长歌舞的民族。不仅只在火把节现场,在乌蒙大草原长海子湖边、在百草坪佛光台、在放牧牛羊的山坡、在农家小院,随时都有可能有山歌飞扬。这方土地上的歌是大山的歌,是草原的歌,是灵性的歌,歌词随心而起,贴近生活日常。山歌曲调或高亢或低婉,或豪迈或深沉。彝族山歌,除歌唱生命、生活、时光、草木外,爱情是永远都唱不够的主题。男女对歌,以物寄情是彝族山歌、情歌常用的表达方式。而每个时期的歌词,又从一个侧面反映生活状况、村庄气象。

1951年坡上村解放后,文化落后、村民知识匮乏、儿童无学校上学,成为亟待解决的问题。村民何维向家尚未全部修建完成的四合院,成为坡上小学最早的校舍。坡上小学是盘北地区解放后建立最早的学校,学校位于上排后方的缓坡处。因建立较早,校风严谨,再加上1958年后,县城部分下放教师、下放干部加入坡上小学教师队伍,师资力量逐渐雄厚,学生成绩大幅度提升,坡上小学一度成为远近闻名的小学。1973年,坡上小学大部分校舍被拆除并建到四格学校。坡上小学依然存在,唐兴松老师跟十余个学生娃,成为当时留在坡上小学的师生。

为解决家住村庄边缘的学生娃去四格读书路程较远、学龄儿童入学率低等现实问题,1974年,坡上村党支部书记段兴友,带领坡上村民在坡上小学原址扩建学校。校园雨天泥泞,晴天灰尘四起,进驻的老师打地板、砌球场。老师跟学生每天早上带烂瓦片来镶球场边线,带石头来当插石。经过近两年的努力,坡上村又重新拥有一所像样的坡上小学,周边学龄儿童得以就近入学。

1984年9月,李昌显等老师进入坡上小学,学校师资力量得到进一步加强,学生也大量增加,学校再次焕发出蓬勃气象。1989年,李昌显老师与黄照体老师到教育局争取款项翻新学校。1991年,县教育局拨款7万多元,建成一栋6间教室、4间教师办公室的综合教学楼。目前,坡上小学有6名教师,设有三个年级,共三十多名学生,另设有三个学前班。

至2024年,坡上小学已有七十三年的历史。在七十三年的时光里,无数山里娃以坡上小学为启航地,以知识改变了命运、实现了童年梦想。

国营坡上畜牧场于1957年筹备建立,1958年1月正式招收职工。最早的场部大本营,位于现坡上居委会罗基壳组。逐渐发展后,分下牧场、上牧场、长海子三个部分(牧点)。下牧场位于罗基壳村,上牧场位于百草坪下方,长海子牧点位于现十方云舍。

建场之初,坡上牧场借用村民农舍办公。1959年12月,一栋镶有五角星的大红砖房于下牧场新建落成,兼具办公室、食堂、职工宿舍的大红砖房,成为坡上牧场最早、最具有代表性的建筑。

1960年,坡上牧场对从外地引进的来亨鸡、洛岛红、澳洲黑等稀有鸡进行人工繁殖获得成功,成为盘县“人工繁殖”第一场。因牛羊不断增加,百草坪地段生态受损,而长海子牧点周边以及牛棚梁子主峰等地段生态较好,丰盛的牧草可保障牛羊度过寒冬。因经济条件所限,牛圈羊圈都以野滑竹编成篱笆糊以牛屎建成,保暖性能极差,羊羔成活率较低。为解决牛羊过冬问题,1966年春天,坡上牧场职工在长海子牧点、牛棚梁子等处挖地槽当羊圈,共挖10个地槽。地槽深两米,以斜坡通往槽底,槽上搭盖滑竹篱笆。地槽保暖性好,且冬暖夏凉,牛羊成活率大幅度提高,畜牧业得以稳步发展。为提高产毛量、改良品种,坡上牧场先后引进新疆细毛羊、新西兰兰考力代与罗姆尼羊杂交羊、威宁县高山绵羊等优质羊种以及荷兰黑白花牛。

1974年9月6日,牛场垭口(现乌蒙镇)到坡上牧场公路进入勘探阶段。9月23日,得到六盘水地区革委会农业局相关批复。1977年,牛场垭口到坡上牧场公路全线完工,全长7公里,含一座桥,7个涵洞。1978年,牧场职工修通下牧场至上牧场的公路,全长5公里。1976年8月,坡上牧场建设项目——岩羊口60千瓦水电站建成发电,下牧场、上牧场、罗基壳村、海子头生产队结束了煤油灯照明的历史。

朝阳水库,位于乌蒙镇东部、乌蒙大草原下方菜子地沟下游洗羊塘处。主要功能为:解决乌蒙镇集镇居民生活用水和周边村庄人畜饮水问题。水库于2016年11月6日开工,2019年9月30日完成全部主体工程,包括1.2公里进场公路、供电工程、施工办公及生活用房、临时施工道路、导流洞工程、水厂办公楼建设、两坝肩及坝基土石方开挖及左右岸坡锚喷支护工程、大坝碾压混凝土浇筑工程等。

水库枢纽由拦河坝、坝顶开敞式溢洪道、冲沙兼放空底孔和放水设施组成。水库大坝为碾压砼重力坝,坝顶高程2247.5m,最大坝高35m,坝顶长138.52m,宽4.5m,正常蓄水位为2244.0m,正常蓄水位以下库容51.5万m3,校核洪水位2246.57m,总库容64.8万m3,死水位2233m,死库容12.6万m3,兴利库容38.9万m3。水库集雨面积4k㎡,供水量为87.8万m3。

乌蒙大草原黑山羊通身幽黑,毛色顺滑光亮,肉质以肥而不腻、瘦而不柴、膻味极小而著称。黑山羊醇厚的味道,与其生长环境不无关系。草原幅员辽阔,溪流潺潺。草原上的植被除上百种优质牧草外,还有50多种中草药,以此,乌蒙大草原黑山羊号称吃中药、喝矿泉水长大的羊。黑山羊边走边吃,四野漫步,日行数十里,这也是其肉质紧密的重要因素。烹饪黑山羊的传统方式主要有清炖全羊、黄焖羊肉、烤全羊。近年来,随着旅游业的不断发展,乌蒙大草原黑山羊肉的名气越来越大,成为众多游客的牵挂,也成为乌蒙大草原的一张靓丽名片。

平均海拔为2300米的坡上居委会,大片东高西低的向阳坡地是洋芋(马铃薯)的最佳生长地。数十年前,八大山黄心洋芋、乌洋芋已是声名远扬。八大山为盘州名山,明朝崇祯十一年(1638年),著名旅行家徐霞客先生访普安州(今盘州)丹霞山时曾提到:“而丹霞则特拔众山之上,石峰峭立,东北惟八纳山与之齐抗。八纳以危拥为雄,此峰以峭拔擅秀。”八纳山就是八大山,是乌蒙大草原景区著名的山峰之一,峰坡沿线,就是乌蒙大草原黄心洋芋、乌洋芋的家园福地。

【村庄产业发展概况】

【旅游产业优势】

乌蒙大草原是乌蒙山脉托举出的高海拔草原,草原境内有贵州第二高峰牛棚梁子,有万亩高山矮杜鹃丛,有长海子水库,还有辽阔平坦的百草坪。乌蒙大草原云嫦口子以北地界,包括佛光台、磨盘山、百草坪等处,都属于坡上居委会地域范围内的重要景点。

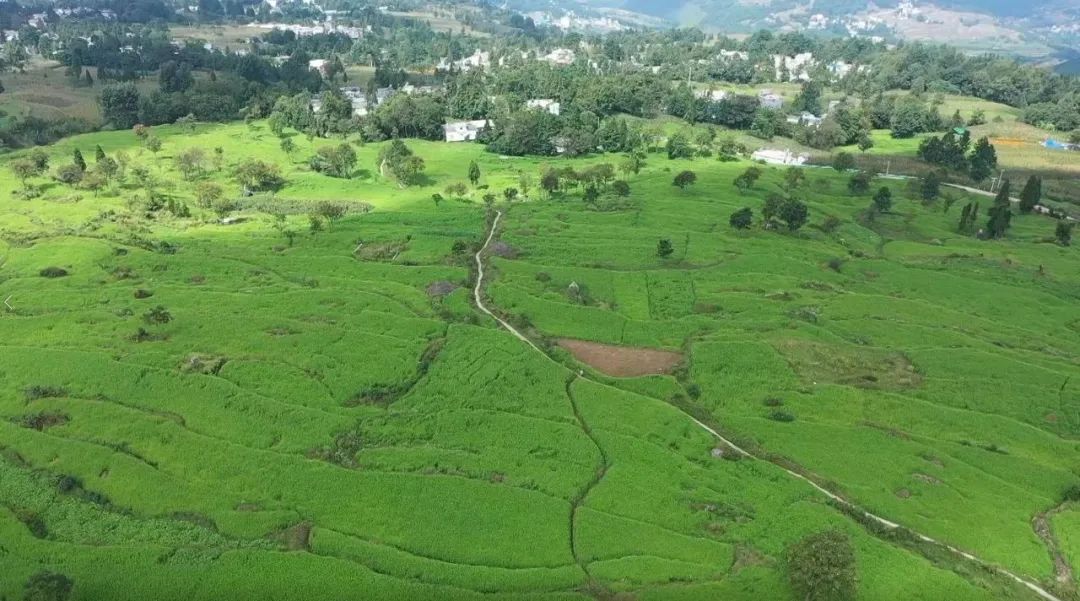

坡上居委会地处山区,但地势多为缓坡台地,土地排水性、向阳性好,土壤多为黄棕色土壤,土质疏松、透气性强,是优质马铃薯繁种的理想环境。然而,无法形成规模、产量低、产销两不旺等问题始终难以突破。2005年以前,坡上居委会交通不便,仅有六公里通村便道,村民生产生活物资靠人背马驮。受各种因素制约,村民的生活状况难以得到大幅度改变,全村贫困人口占总人口的四分之一。

为充分发挥村庄优势,解决坡上马铃薯种植地域分散、农户种植规模小、商品薯和种薯良莠不齐、产品集中调运困难、劳动力投入高等等一系列问题,2005年10月,覆盖22个村民小组的“坡上村马铃薯协会”成立。协会采取“支部+公司+基地+农户”的经营模式,根植产业基地,畅通销售渠道,不断摸索,带领农户走出了一条“支部领航、经济实体运作、党员群众参与、户户齐奔小康”的增收之路。二十年来,坡上居委会平均年产销马铃薯10000吨、玉米1500吨、乌洋芋50吨。产业结构进行调整后,产销红茶1000斤、苦荞600吨。2024年,马铃薯种植4300亩,其中示范基地种植2500亩,主要种植品种为威芋3号、青薯9号、威芋5号、宣薯2号、彩色马铃薯等优良脱毒品种。马铃薯品质好,协会服务质量好,有良好的市场信誉度和知名度,先后受到各级政府的表彰。

坡上居委会大力发展马铃薯、苞谷等传统产业,夯实了饲料供应重要环节,养殖产业得以不断发展。在旅游产业发展方面,截至2024年7月,102户村民在乌蒙大草原景区、景区至乌蒙镇沿线开设民宿、餐馆,150名村民从事骑乘服务,30多名村民在景区就业。

近年来,通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,坡上居委会村容村貌大变,干净漂亮的农家小院,成为坡上居委会的靓丽窗口,也成为乌蒙大草原大风景中的小风景。

来源:盘州发布